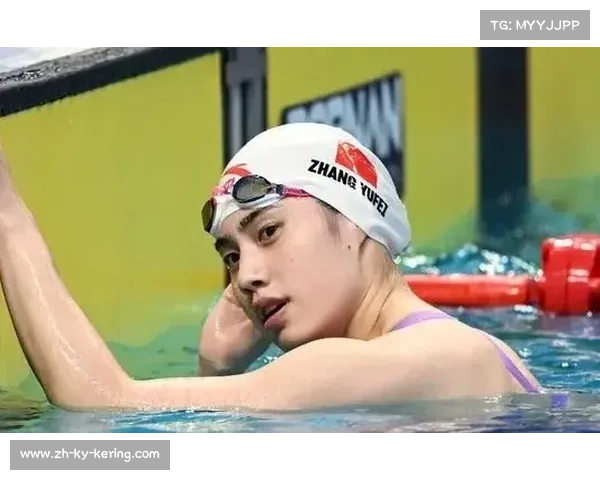

张雨霏,作为中国游泳界的佼佼者,在蝶泳项目上的成绩不容忽视。然而,近日她宣布淡出蝶泳,专攻混合泳的消息引发了广泛关注。张雨霏的这一转型不仅是个人技术路线的重大调整,更代表了她对未来竞技目标和战略的重新规划。随着这一消息的发布,游泳界对其转型过程中的技术难点、训练模式以及如何保持竞争力等方面展开了热烈讨论。本文将从技术层面、训练策略、心理调整以及竞争格局四个角度,详细分析张雨霏宣布淡出蝶泳专攻混合泳的背后原因及影响。

张雨霏的蝶泳技术无疑是她最具特色的强项之一。在蝶泳领域,她凭借出色的身体协调性和敏锐的技术细节,取得了不小的成绩。然而,混合泳与蝶泳的技术要求截然不同。混合泳结合了蝶泳、仰泳、蛙泳和自由泳四种泳姿,每种泳姿都有其独特的技术特点和训练难度,尤其是蝶泳与其他泳姿的过渡,需要运动员具备更强的身体控制力和协调能力。

张雨霏在蝶泳的优势主要体现在力量和爆发力上,但转向混合泳后,她必须在蛙泳和仰泳等方面提升技术。蛙泳的腿部动作与蝶泳的腿部动作差异较大,蛙泳的划水节奏、呼吸节奏等技术细节,要求运动员对水的感觉和身体的灵活性有更高的要求。而仰泳的头部姿态、流畅的手臂划水等方面,又需要她进行技术的全面调整。

因此,张雨霏的技术转型面临着巨大的挑战,她不仅需要对原有的蝶泳技术进行调整,还要在短时间内掌握混合泳四种泳姿的切换与配合。这一过程无疑需要大量的时间和精力投入,甚至会面临技术瓶颈期的困扰。

为了顺利完成从蝶泳到混合泳的技术转型,张雨霏的训练策略必然需要进行大规模的调整。首先,她需要增加不同泳姿之间的专项训练,特别是在蛙泳和仰泳上的技术突破。混合泳的比赛节奏快,每个泳姿的表现都直接影响整体成绩,因此,张雨霏必须在每一个细节上做到精益求精,尤其是在蛙泳和仰泳段的起步和转身技巧。

与蝶泳单项训练相比,混合泳的训练强度和多样性都大大增加。张雨霏需要合理安排每天的训练内容,以平衡四个泳姿的练习强度。比如,蛙泳的腿部肌肉力量训练需要加强,同时,仰泳的稳定性和自由泳的耐力也要有相应的提高。这些不同泳姿的训练内容在安排上需要更加科学与灵活,避免某一项技术的训练出现过度或不足的情况。

除了泳姿技术的练习外,张雨霏还需要进行专项的体能训练。混合泳对运动员的体力消耗巨大,运动员的有氧能力和耐力是保证良好表现的关键。因此,她在体能训练上也要加强专项训练的比重,确保比赛中的持续输出。此外,合理的恢复训练也变得愈加重要,以保持身体的最佳状态。

运动员在面对技术转型时,除了技术和体能的挑战,心理适应同样至关重要。张雨霏作为一位成熟的运动员,已经习惯了蝶泳比赛的节奏和压力,而混合泳的比赛形式则有所不同。混合泳的起伏波动较大,尤其在转身时可能会出现位置的变化,这就要求运动员在心理上具备更强的适应能力和快速调整的能力。

转型过程中,张雨霏需要从“单项技术型运动员”转变为“全能型选手”,这不仅是对她技术的挑战,更是对她心理素质的一次考验。她需要在比赛中逐步适应不同泳姿的切换,同时保持冷静的心态,以应对激烈的竞争环境。如何保持稳定的发挥,并在每次比赛中找到适合自己的节奏,是她需要重点解决的问题。

此外,运动员的自信心也会在转型过程中受到影响。转型初期,成绩的波动和技术的不完美可能会影响她的信心。因此,如何保持积极的心态,增强信心,避免自我怀疑,是张雨霏在转型过程中不可忽视的心理挑战。

张雨霏的转型不仅是个人发展的需求,也是对当前中国游泳整体竞争格局的回应。在蝶泳项目上,张雨霏已经占据了较为稳定的地位,而转向混合泳后,她将面临更加激烈的竞争。混合泳项目竞争者众多,包括国内外的顶尖选手,这意味着她不仅要与国内同行竞争,还要与世界级选手一较高下。

国际泳坛,尤其是混合泳项目中的竞争尤为激烈。美国、澳大利亚等游泳强国在混合泳方面积累了丰富的经验和技术,许多世界级选手的个人表现都非常突出。因此,张雨霏在混合泳项目上必须突破现有的技术限制,提升个人整体水平,才能与这些选手抗衡。

国内方面,混合泳同样充满挑战。中国游泳界已经涌现出一批优秀的混合泳选手,如汪顺等人在混合泳项目上有着不小的优势。张雨霏若要在这一项目上立足,就必须在技术、体能、心理等多方面进行全面的提升。这意味着她的每一场比赛都将成为一次新的挑战,如何在这样复杂的竞争环境中脱颖而出,是她面临的一大难题。

总结:

开云张雨霏宣布淡出蝶泳,专攻混合泳,标志着她职业生涯的一次重大转型。这一决策背后涉及了技术、训练、心理和竞争等多个层面的深思熟虑。她的转型不仅是个人竞技路线的调整,也是中国游泳界应对未来竞争格局变化的一次积极探索。

然而,技术的转型需要时间和艰苦的训练,心理适应和体能储备也同样不可忽视。在混合泳这个全能型项目中,张雨霏需要在多个方面进行综合突破,以保持她在泳坛上的竞争力。无论最终结果如何,这一转型都将是她职业生涯中的一次宝贵经历,也将为中国游泳队培养更多的全能型选手提供借鉴。